Woher kommt eigentlich… Gregor Gysi?

von Mirko Gründer

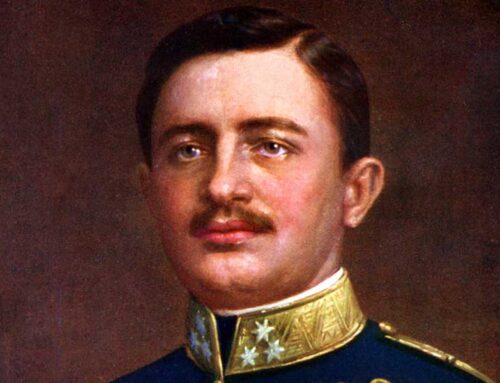

Gregor Gysi gehört seit 1989 zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Politik. Das Zugpferd der Linken wird auch 2013 wieder als Spitzenkandidat seiner Partei in die Bundestagswahl ziehen. Woher stammt Gregor Gysi, wer und was hat ihn geprägt?

Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Bundestag

Dass Gregor Gysi Anwalt in der DDR war, wissen die meisten. Dass er in dieser Eigenschaft Systemkritiker verteidigt hat, auch. Dass er seine Mandanten an die Stasi verraten habe, glauben einige. Beweisen konnte es bislang niemand. Ein Leben voller Widersprüche hat den heute 65jährigen Berliner in die Politik geführt.

Diese Widersprüche beginnen schon bei seinen Eltern. Beide entstammen gutsituierten Familien. Die Mutter, Irene Lessing, wurde in St. Petersburg als Tochter eines reichen deutschen Fabrikbesitzers und einer Adeligen geboren. Der Vater, Klaus Gysi, war Sohn eines Arztes aus Berlin. Trotz ihrer großbürgerlichen Verhältnisse traten beide in den 30er Jahren der KPD bei und fanden während des Volkswirtschafts-Studiums zusammen.

Es waren bewegte Jahre. Auch wegen ihres jüdischen Familienhintergrundes mussten sie Verfolgung fürchten. 1939 gingen sie ins Exil nach Frankreich und wurden nach der Besetzung von den Nazis kurzzeitig interniert. 1940 kehrte das Paar nach Berlin zurück, wo sie offiziell als Verlagsmitarbeiter tätig waren und inoffiziell im kommunistischen Widerstand arbeiteten.

Aufstieg in der DDR

Mit dem Ende der Nazi-Diktatur begann der steile Aufstieg der Familie Gysi in der Kulturpolitik der Sowjetischen Besatzungszone – ab 1949 DDR. Er wurde Chefredakteur der Zeitschrift „Aufbau“ und Abgeordneter in der ersten Volkskammer, sie Verlagsleiterin. Die bürgerlichen Intellektuellen haben in der frühen SED keinen leichten Stand, doch die DDR-Führung erkennt bald, dass sie auf ihre Fähigkeiten gerade in der Kulturpolitik nicht verzichten kann.

1946 wurde Tochter Gabriele geboren, Gregor folgte 1948. Die Kinder wuchsen in für die DDR eher untypischen Verhältnissen auf. „Die Mutter trat auf wie so eine alte Gräfin“, erinnert sich eine Schulfreundin. „Die hatten unwahrscheinlich viel Bücher und ein Kindermädchen.“ Künstler, Schriftsteller und Theaterleute gingen zu Hause ein und aus, selbst Besuch aus dem westlichen Ausland war nicht selten. „Ich wusste, das war ein Privileg“, sagte Gregor Gysi 2008 in einem Interview. „Wir hatten auch nach dem Mauerbau noch Besuch von Verwandten und Freunden aus Frankreich, England, den USA, aus einer Welt, die vielen fremd wurde.“

Beschwerde beim Minister

Eine Episode aus Gregors Kindheit macht die Atmosphäre deutlich, in der er aufwuchs. Mit Bleistift und fragwürdiger Orthografie schrieb der achtjährige Gregor einen Brief an den Kulturminister der DDR, Johannes R. Becher. Darin beklagt sich der Zweitklässler, dass er viele Kinofilme und Theaterstücke nicht sehen dürfe, weil sie nur für Ältere freigegeben seien. Und es sagt viel über den Status der Gysis, dass der Minister dem Jungpionier einen sehr ernsthaft formulierten Antwortbrief schickte.

Die Ehe der Eltern wurde 1959 geschieden. Klaus Gysi war seit 1957 Leiter des Aufbau-Verlages, den er auf Parteilinie bringen soll. Er bewährte sich und wurde 1966 von Walter Ulbricht zum Kulturminister der DDR ernannt. Er saß nun im Zentrum der Macht, doch blieb er dort ein Fremdkörper. „Mein Vater war immer wichtig als intellektueller Partner, aber niemals ein wesentlicher Entscheidungsträger“, meinte Gregors Schwester Gabriele später. Das Misstrauen der SED-Führung gegen die Milieus der bürgerlichen Intellektuellen ließ sich nicht leicht überwinden. Nach der Machtübernahme Erich Honeckers wurde dies immer deutlicher: 1973 wurde Klaus Gysi als Minister abberufen und zum Botschafter der DDR in Italien ernannt.

Der jüngste Rechtsanwalt der DDR

Gregor machte in den Ministerjahren seines Vaters die entscheidenden Karriereschritte. 1966 machte er das Abitur, das – typisch für die frühe DDR – gleich mit einer Facharbeiterausbildung für Rinderzucht verbunden gewesen war. Er nahm ein Jurastudium an der Humboldt-Universität in Berlin auf, das er 1970 abschloss. Im Jahr darauf wurde er mit nur 23 Jahren als einer der wenigen freien Rechtsanwälte der DDR zugelassen.

Seinen Doktortitel erwarb er 1976 mit einer Arbeit mit dem schönen Titel „Zur Vervollkommnung des sozialistischen Rechts im Rechtsverwirklichungsprozess“. Als Anwalt vertrat Gysi vielfach Systemkritiker, darunter sehr bekannte Persönlichkeiten wie Robert Havemann und Rudolf Bahro. Dass er in diesen Fällen eng mit dem Staatssicherheitsdienst zusammenarbeitete, hat er nach der Wende stets bestritten und sich gerichtlich regelmäßig gegen anderslautende Behauptungen durchgesetzt. Auch auf Gysi trifft wohl zu, was der DDR-Anwalt Wolfgang Vogel über seine Arbeit in der DDR sagte: „Meine Wege waren nicht weiß und nicht schwarz. Sie mussten grau sein – anders ging es nicht. Ich wollte Anwalt der Menschen zwischen den Fronten sein.“

Mit dem Untergang der DDR wurde der 41jährige binnen weniger Monate in eine neue Welt katapultiert. Am 4. November 1989 erregte der eloquente Anwalt mit einer Rede bei einer großen Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz erstmals öffentliche Aufmerksamkeit: Er forderte ein neues Wahlrecht und ein Verfassungsgericht für die DDR. Nur wenig mehr als einen Monat später wählte ihn ein Sonderparteitag der SED zum Parteivorsitzenden.

Hinterlasse einen Kommentar