1913: Die Jungtürken putschen sich in Istanbul an die Macht

von Mirko Gründer

Anfang des 20. Jahrhunderts war das Osmanische Reich ein maroder Vielvölkerstaat, der von inneren Konflikten zerrissen zu werden drohte. Die politische Bewegung der Jungtürken wollte das Reich durch Modernisierung retten – und trieb es in den Untergang.

Die Jungtürken schlossen nach ihrer Machtübernahme 1913 das Osmanische Reich eng an Deutschland an und führten es in den Ersten Weltkrieg. (Hier Kaiser Wilhelm II. mit Kriegsminister Enver Pascha, 2. und 3. v. l.)

Im Jahr 1900 erstreckte sich das Osmanische Reich noch immer über drei Kontinente. Doch es war nur ein Schatten seines einstigen Glanzes. In Afrika war dem einstigen Großreich nur die Provinz Tripolis geblieben, das heutige Libyen. Algerien und Tunesien waren in französische Hand übergegangen, Ägypten wurde von den Briten kontrolliert. Auf dem Balkan hatte man unter russischem und österreichischen Druck Rumänien, Bosnien und Serbien räumen müssen und Griechenland in die Unabhängigkeit entlassen. Im verbliebenen europäischen Reichsteil – Albanien, Makedonien und Südbulgarien – gärte es. Allein der Nahe Osten und Kleinasien schienen noch fest in der Hand des Sultans zu sein.

Herrscher am Bosporus war seit 1876 Sultan Abdülhamid II., der kurz nach seiner Thronbesteigung das Parlament entmachtet und die Verfassung faktisch außer Kraft gesetzt hatte. Seither regierte der zurückgezogen lebende Despot mit Hilfe eines Beamtenapparates und der Geheimpolizei. Es war eine Herrschaft von Gnaden der europäischen Großmächte, die dem Sultan längst die wichtigsten Entscheidungen diktierten. Schon 1852 hatte der russische Zar Nikolaus I. in einem Treffen mit dem britischen Gesandten den Ausdruck „der kranke Mann am Bosporus“ geprägt, um das vor sich hin siechende Osmanische Reich zu beschreiben. Das Reich hatte nur so lange überlebt, weil sich die Großmächte in einem misstrauischen Konkurrenzkampf um sein Erbe gegenseitig belauerten.

Ein Geheimbund übernimmt die Macht

Gegen die Dominanz der fremden Mächte, die Dekadenz und Lethargie der Eliten in der Hauptstadt und das Zerbröckeln des Reiches an der Peripherie gab es zunehmend Widerstand. „Unser Land ist teilweise und wirksam unter ausländischen Einfluss und ausländische Herrschaft geraten“, empörte sich der junge Offizier Mustafa Kemal, der später als „Atatürk“ die moderne Türkei begründen würde, im Jahr 1907. „Der Sultan ist eine hassenswerte Existenz, die sich ihren Vergnügungen und der Alleinherrschaft hingibt. Er ist zu den niedrigsten Taten fähig. Wo Freiheit fehlt, herrscht der Tod und die Zerstörung.“

Der Widerstand kam vor allem aus den Reihen der gebildeten Funktionsträger der unteren Verwaltungsebenen und des Militärs, die auf eine Modernisierung des Reiches drangen. Seit den 1890er Jahren wurde die Bewegung der sogenannten Jungtürken zum Zentrum dieser Bestrebungen. Ihr Hauptziel war die Wiedereinsetzung der Verfassung und damit die Begründung einer konstitutionellen Monarchie, wie sie damals in fast allen europäischen Ländern herrschte.

Zentrum der jungtürkischen Bewegung war das „Komitee für Einheit und Fortschritt“, das als Geheimgesellschaft aus dem Untergrund ein Netzwerk gegen die Herrschaft von Abdülhamid II. aufbaute. 1908 war die Zeit reif: Das Komitee stellte sich an die Spitze eines Aufstandes im europäischen Reichsteil und zwang den Sultan, die Verfassung wieder in Kraft zu setzen und Wahlen anzusetzen. Am 17. Dezember 1908 trat nach dreißig Jahren erstmals wieder ein Parlament in Istanbul zusammen.

Die Jungtürken hatten gewonnen. Doch zur offenen Machtübernahme fühlten sie sich noch nicht berufen. Das Komitee agierte weiterhin im Geheimen, als Puppenspieler hinter den Kulissen. Niemand wusste genau, wer eigentlich die Fäden zog. Die Regierungen der Jahre 1908 bis 1912 waren völlig von der Gnade des Geheimbundes abhängig und wurden nicht selten durch Entscheidungen, die dessen Mitglieder fällten, vor vollendete Tatsachen gestellt. Der alte Sultan wurde nach einem Putschversuch konservativer Kräfte, den er unterstützt hatte, kurzerhand abgesetzt und durch seinen Bruder Mehmed V. ersetzt. Spätestens jetzt lag alle Macht beim Parlament. Und das Parlament wurde vom Komitee kontrolliert.

Das Triumvirat der Paschas

Die anhaltende Schwäche des mit inneren Konflikten beschäftigten Reiches nutzte 1912 Italien, um sich sein Stück vom Kuchen zu sichern, und besetzte Libyen. Der Verlust der letzten afrikanischen Provinz war ein harter Schlag für die Macht des Komitees. Mitte 1912 erreichten konservative Kräfte den Sturz der jungtürkischen Regierung. Doch ihr Glück währte nur kurz. Als 1913 der Erste Balkankrieg ausbrach, hatte das Reich dem Bündnis der Balkanstaaten nichts entgegenzusetzen. In einem demütigenden Frieden verlor es alle verbliebenen europäischen Gebiete bis auf einen schmalen Gürtel rund um die Hauptstadt. Die Autorität der konservativen Regierung war verspielt.

Es war der Moment für die Jungtürken, die Macht wieder an sich zu reißen – und diesmal richtig. Am 23. Januar 1913 überfiel ein Armeekommando unter dem Major Enver Pascha, der zur Führung des Komitees gehörte, eine Regierungsversammlung und zwang den Großwesir mit an den Kopf gehaltener Waffe zum Rücktritt.

Nun gab es keine halben Sachen mehr. Die drei einflussreichsten Führer des Komitees bildeten ein Triumvirat, das von nun an das Osmanische Reich nahezu diktatorisch regierte. Der Telegrafenbeamte Talat Pascha wurde Innenminister, Enver Pascha Kriegsminister und Cemal Pascha Marineminister. Gemeinsam machten sie sich an die Umsetzung ihres Modernisierungsprogramms. Die religiöse Autorität im Bildungs- und Justizsystem wurde radikal gestutzt und die Geschlechter rechtlich gleichgestellt.

Zugleich zeigte das Triumvirat eine harte Linie gegen jede Opposition. Zum ersten Mal seit 1820 kam es im Osmanischen Reich wieder zu politischen Hinrichtungen. Zeitungen wurden verboten und politische Gegner aus der Hauptstadt verbannt.

Im Gleichschritt in den Untergang

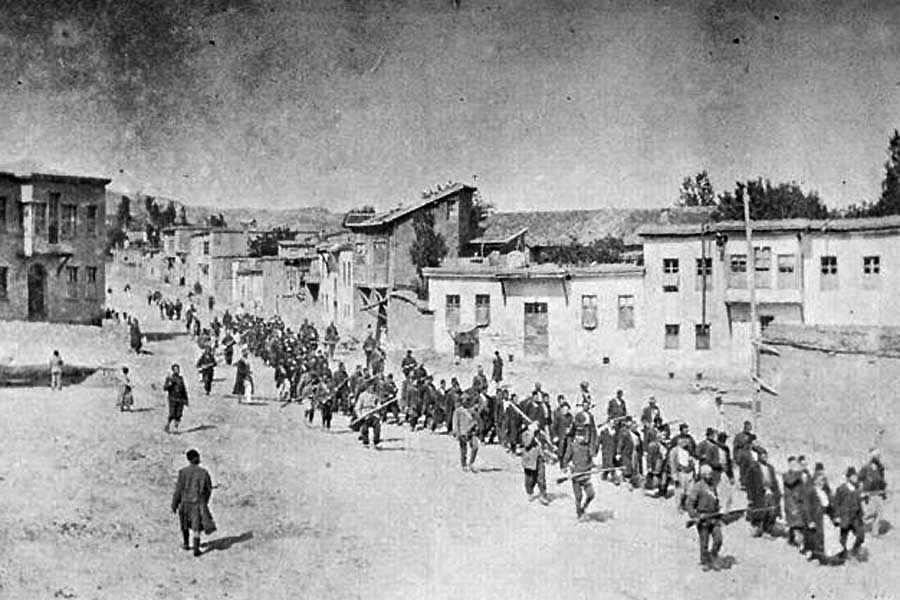

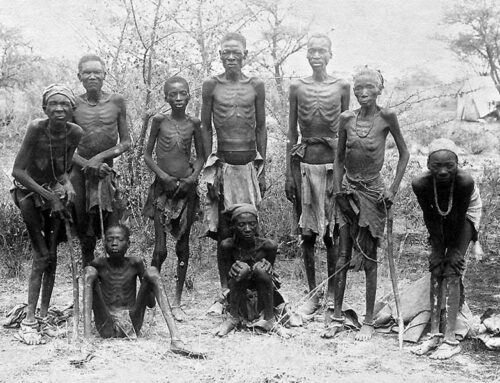

Von Anfang an war die jungtürkische Bewegung nationalistisch orientiert gewesen. Unter dem Einfluss Enver Paschas, der pantürkischen Träumen anhing, wurde diese Ausrichtung immer radikaler. Die Wirtschaftspolitik des Triumvirats drängte ausländische und nichttürkische Unternehmen aus dem Land. In Umsiedlungsverträgen wurden mit den Nachbarländern ethnische Minderheiten ausgetauscht – Türken aus den ehemals osmanischen Gebieten auf dem Balkan flohen ins Reich, Griechen, Serben und andere Minderheiten aus Kleinasien in die neuen Balkanstaaten. Besonders hart traf die Türkisierungspolitik die Armenier, die seit vielen Jahren einen Unabhängigkeitskampf aus dem Untergrund führten. Sie wurden auf Umsiedlungsmärsche in die syrische Wüste geführt, wo sie in Massen umkamen. Es war einer der ersten systematischen Völkermorde des 20. Jahrhunderts, und es war der Sündenfall der Jungtürken – ein Erbe, mit dem sich die Türkei bis heute schwertut.

Der Sündenfall der Jungtürken: Während des Ersten Weltkriegs wurden die Armenier im Osmanischen Reich systematisch vertrieben und ermordet.

Außenpolitisch führte das Triumvirat das Osmanische Reich in eine enge Allianz mit dem Deutschen Reich, deren Ausgang allgemein bekannt ist: 1914 trat es an der Seite der Deutschen in den Ersten Weltkrieg ein und zog gegen Russen, Briten und Franzosen zu Felde – jene Großmächte, die das Reich seit zwei Jahrhunderten gedemütigt und ausgeplündert hatten. Die spektakuläre Niederlage besiegelte das Ende des Osmanischen Reiches, die Gegner teilten seine Reste unter sich auf.

Die Jungtürken hatten das Reich nicht gerettet, sondern nur um so schneller in den Untergang geführt. Doch es waren auch Jungtürken aus der zweiten Reihe, die auf den Trümmern des Reiches die moderne Türkei errichteten. In ihr lebte viel vom Erbe der jungtürkischen Bewegung fort – inklusive seiner Widersprüche und Schattenseiten.

Hinterlasse einen Kommentar