1904: Der Herero-Aufstand – der deutsche Sündenfall

von Mirko Gründer

Am 12. Januar 1904 erhob sich das Volk der Herero gegen die Kolonialherren in Deutsch-Südwestafrika. Die Niederschlagung des Aufstands durch die deutsche „Schutztruppe“ war gnadenlos und wurde zum ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts.

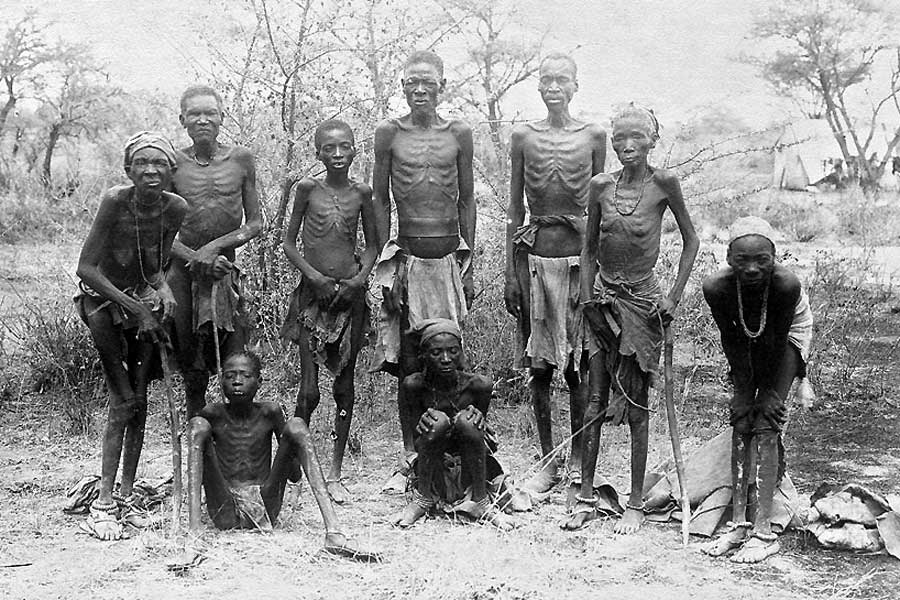

Nach der Schlacht am Waterberg flohen die Herero in die Omaheke-Wüste. Nur wenige überlebten die Flucht, da die deutsche „Schutztruppe“ sie systematisch von den Wasserstellen fernhielt.

Alles begann mit einem Schwindel: Als Adolf Lüderitz im Mai 1883 dem Volk der Nama eine Bucht im Süden des heutigen Namibia abkaufte, nutzte er ein Missverständnis über Maßeinheiten zu seinem Vorteil. Der Führer der Nama war mit der englischen Meile vertraut, jedoch nicht mit der fast viermal längeren deutschen Meile. So erhielt der Bremer Kaufmann für 100 englische Pfund und 200 Gewehre ein 16-mal so großes Gebiet, als die Eingeborenen eigentlich verkauft zu haben glaubten. Das durch diesen „Meilenschwindel“ erworbene „Lüderitzland“ wurde zur Keimzelle der ersten Kolonie des deutschen Reiches: Deutsch-Südwestafrika.

Das Land war nicht unbedingt eine Goldgrube. Die bedeutenden Diamanten-, Uran- und Kupfervorkommen waren anfangs noch unbekannt, und auch für die Landwirtschaft bot das unwirtliche Land nicht unbedingt optimale Voraussetzungen. Ackerbau war in der „Lüderitzschen Sandbüchse“ mühsam, lediglich Rinder- und Schafzucht bot Einheimischen wie deutschen Siedlern ein solides Auskommen.

Das Gebiet sei „nichts wie ein ödes Sandloch“, spottete der Reichstagsabgeordnete Eugen Richter 1885. „Zu bedauern sind da nur die armen drei Beamten, die jetzt dort unsere Flaggenstangen auf dem öden Sandmeer bewachen müssen.“ Reichskanzler Bismarck, ohnehin nie ein großer Verfechter kolonialer Ambitionen, war drauf und dran, das Unternehmen Deutsch-Südwest abzublasen.

Divide et impera

Auch die Beziehungen mit den Eingeborenen waren alles andere als einfach. In dem von Deutschland beanspruchten Gebiet lebten gut 200.000 Angehörige einheimischer Völker. Die größte Bevölkerungsgruppe stellte das Volk der Herero mit mehr als 80.000 Menschen. Sie leisteten den vordringenden Deutschen anfangs heftigen Widerstand, doch 1890 kam es zu einem folgenschweren Wandel: Der oberste Führer der Herero, Samuel Maharero, entschied sich zu Kooperation mit den Deutschen. Er war erst kurz zuvor seinem Vater nachgefolgt und wollte mit Hilfe der Kolonialmacht seinen Herrschaftsanspruch festigen. Zugleich waren die Herero durch die in immer größerer Zahl von Süden aus der britischen Kapkolonie einwandernden Nama unter Druck.

Mahareros Plan, sowohl seine eigene Position unter den Herero als auch die Vorherrschaft seines Volkes im Land zu sichern, ging zunächst auf. Sein deutscher Verhandlungspartner war seit 1895 Theodor Leutwein, der als Kommandeur der „Schutztruppe“ und später Gouverneur die deutschen Interessen in der Kolonie vertrat. Leutwein etablierte mit geschickter Diplomatie ein System des „teile und herrsche“, in dem Verhandlungen der Vorzug vor Zwangsmaßnahmen gegeben wurde. Die Einheimischen sollten sich unter weitgehender Beibehaltung ihrer Selbstverwaltung an die deutsche Herrschaft gewöhnen. Die internen Herrschaftsansprüche der Häuptlinge wurden von Leutwein bewusst gestärkt, um die Völker besser kontrollieren zu können. Durch materielle Anreize wurden die Häuptlinge mehr und mehr zu Kollaborateuren der Kolonialverwaltung, während ihr realer Einfluss im Land mehr und mehr zurückging. Die deutsche Herrschaft festigte sich.

Das Gleichgewicht zerfällt

Doch schon ab 1897 geriet dieses „System Leutwein“ ins Wanken. Hauptgrund dafür war eine Epidemie unter den Rindern im ganzen Süden Afrikas, der die Mehrzahl des Viehs der Herero zum Opfer fiel. Damit wurde ihnen nicht nur die wesentliche wirtschaftliche Grundlage entzogen. Auch der soziale Kitt, der ihre Gesellschaft zusammenhielt, erlitt schweren Schaden. Die Rinderherden waren Symbol für Prestige und Macht. In der Folge waren immer mehr Herero gezwungen, als Lohnarbeiten für die Weißen zu arbeiten und mehr und mehr Land zu verkaufen. Das Gleichgewicht aus Kolonialmacht und einheimischen Herrschaftsstrukturen geriet durch diese wirtschaftlichen Veränderungen zunehmend in Schieflage.

Parallel dazu stieg die Zahl der Weißen im Land von 539 im Jahr 1891 auf über 4.500 im Jahr 1904. Die durch den Verlust der Herden verunsicherten Herero fühlten sich bald immer mehr in die Ecke gedrängt. Neu eintreffende Siedler waren stärker von rassistischer Ideologie geprägt als die Einwanderer der ersten Stunde.

Der Beginn des Aufstands

Übergriffe von Weißen waren bald an der Tagesordnung, die einseitige Kolonialjustiz ahndete sie kaum. Hinzu kamen die Geschäftspraktiken der weißen Kaufleute, die die Notsituation der Herero gnadenlos ausnutzten. „Wären solche Dinge nicht geschehen, wäre kein Krieg gekommen“, gab ein Herero später zu Protokoll. „Er war mit einem Male da, und da war kein Halten mehr, jeder rächte sich, und es war, als sei kein Verstand mehr unter den Massen.“

Der Aufstand der Herero wurde geschickt von langer Hand vorbereitet und traf die deutsche Obrigkeit völlig überraschend. Zwar hatten Farmer und Missionare seit Wochen beobachtet, dass die Eingeborenen Pferde, Waffen und Vorräte in großem Umfang aufkauften und sich zu größeren Gruppen zusammenschlossen, doch in Windhuk erfuhr man davon nichts. Erst als sich Anfang Januar immer mehr bewaffnete Herero beim Städtchen Okahandja versammelten, wo Samuel Maharero lebte, wurde die „Schutztruppe“ misstrauisch. Doch es war zu spät.

Am 12. Januar 1904 begann der konzertierte Angriff der Herero auf die Deutschen in ihrem Land. In der gesamten Region wurden deutsche Siedler auf ihren Farmen angegriffen und getötet – insgesamt starben 123 von ihnen in diesen ersten Tagen des Aufstands. Okahandja mit seiner kleinen deutschen Garnison wurde eingeschlossen, Windhuk selbst war bedroht.

Ein neuer Geist

Während Gouverneur Leutwein sich bemühte, die Situation so gewaltlos wie möglich in den Griff zu bekommen, kochte die öffentlich Meinung daheim in Berlin sofort hoch. Empört und aggressiv reagierten die deutsche Presse und Politik auf Verhandlungsversuche Leutweins. Am 3. Mai wurde ihm das Kommando über die „Schutztruppe“ entzogen. Berlin schickte frische Truppen und einen neuen Mann: Generalleutnant Lothar von Trotha, der sich schon in Ostafrika und China durch sein brutales Vorgehen gegen einheimische Revolten hervorgetan hatte.

Generalleutnant Lothar von Trotha, Befehlshaber der „Schutztruppe“ in Deutsch-Südwestafrika, mit seinem Stab während des Herero-Aufstandes 1904. Trotha gilt als Initiator und Hauptverantwortlicher des Völkermords an den Herero.

Trotha brachte einen neuen Geist nach Deutsch-Südwest. „Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik“, schrieb der neue Befehlshaber an Leutwein. „Ich vernichte die aufständischen Stämme in Strömen von Blut und Strömen von Geld. Nur auf dieser Aussaat kann etwas Neues entstehen.“ Zwar stieß diese Haltung auf wenig Gegenliebe bei den eingesessenen Deutschen, doch ihnen war das Heft des Handelns längst entglitten. Während Leutwein direkt nach Trothas Ankunft seinen Rücktritt einreichte, rückte der von Berlin geschickte General mit gut 2.000 Mann, Artillerie und Maschinengewehren umgehend gegen die am Waterberg versammelten Herero vor. Am 11. August kam es dort zur Entscheidungsschlacht. Trotha versuchte, die Herero einzukesseln und zu vernichten.

„Der Feind, der mit außerordentlicher Zähigkeit kämpfte, erlitt, trotz sehr gewandter Aufstellung im dichtesten Dornbusch, schwere Verluste“, berichtete Trotha nüchtern am Tag darauf nach Berlin. „Tausende von Vieh erbeutet. Zersprengt und im Rückmarsch nach allen Seiten begriffen, bewegt sich die Hauptmasse des Feindes nach Osten.“ Die Herero waren dem Einkesselungsversuch entkommen und in die Omaheke-Wüste geflohen.

Der deutsche Sündenfall

Es war der Auftakt des wohl dunkelsten Kapitels deutscher Kolonialgeschichte. Trothas Truppen besetzten die Wasserstellen am Rand der Wüste, und der General schickte eine Botschaft an die Herero: „Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero. Der große General des mächtigen Deutschen Kaisers.“

Durch die deutschen Waffen vom rettenden Wasser isoliert, starben die Herero in der Wüste. Verzweifelt versuchten sie sich nach Südosten ins britische Mandatsgebiet durchzuschlagen. Nur wenigen gelang es.

So geriet Trothas „Niederschlagung“ des Herero-Aufstands zum ersten systematischen Völkermord des 20. Jahrhunderts. Von den zuvor geschätzten 80.000 Herero lebten 1911 noch ungefähr 15.000. Selbst die rassistisch aufgeputschte Öffentlichkeit im Deutschen Reich war entsetzt, im November 1905 wurde Trotha von seinem Posten abberufen.

Für die überlebenden Herero blieb das Trauma von Tod und Vertreibung, das sie seitdem am Jahrestag der Schlacht vom Waterberg als Gedenktag begehen. 1948 erkannte die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Ereignisse um die Niederschlagung des Herero-Aufstands als Völkermord an. Die Bundesregierung verweigert eine entsprechende Anerkennung bis heute.

80.000 Herero, diese Zahl kann nicht stimmen, das ist eine Vermutung von Ihnen.

Nein, keine Vermutung von mir. Die Zahlen basieren auf Schätzungen der deutschen Kolonialverwaltung und werden, soweit meine Recherchen reichen, in der modernen Sekundärliteratur nicht allzu kontrovers diskutiert. Eine knappe Übersicht der Debatte finden Sie bei Jan Jansen, „Die Aufstände von Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika und die Kolonialkritik im Kaiserreich“, München 2004, S. 11f. (Text im Netz)

Ja so haben sie es ja auch beschrieben.

gut gesagt Herr Gründer

In Lüderitz‘ Vertrag vom 25.08.1883 steht:“…het land tat twintig geograph’sche mylen landwaards…./ ..das Land, das zwanzig geographische Meilen landeinwärts..“. Die „geographische Meile“ war eine zeitgenössische internationale Maßeinheit bei der Landvermessung. Sie betrug „den 15. Teil eines Äquatorialgrades“, also 7,421 Kilometer. Die „deutsche Landmeile“ betrug 7,5 Kilometer. Wenn in dem Vertrag explizit die „geographische Meile“ erwähnt ist, kann niemand davon ausgehen, dass in Wirklichkeit „englische Seemeilen“ gemeint sind, die für die Landvermessung überhaupt nicht relevant waren oder sind. http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Geographische+Meile

Das Argument „kann niemand davon ausgehen“ ist nicht sehr stichhaltig, wenn wir über deutliche kulturelle Unterschiede sprechen. Tatsächlich gab Lüderitz für die Verhandlungen mit dem Nama-Anführer seinem Unterhändler die Anweisung mit auf den Weg: „Lassen Sie Joseph Fredericks aber vorläufig in dem Glauben, daß es 20 englische Meilen sind.“ Er machte sich also offenbar bewusst zu Nutze, dass dem Nama zwar das englische Maß vertraut war, das deutsche jedoch nicht.

Ich halte die Überschrift für sehr relativierend. „Sündenfall“ – das klingt wie Kavaliersdelikt.

Ich verstehe den Eindruck, möchte aber widersprechen: Der Begriff des „Sündenfalls“ entstammt der Theologie und beschreibt (in Form des Essens der vorbotenen Frucht durch Adam und Eva in der Genesis) den Einbruch der Sünde in das bis dahin unbefleckte Leben der Menschheit – er ist damit die Ursünde, der Beginn des Bösen in der Welt. So war es gemeint, und ich wollte also auf alles andere als ein Kavaliersdelikt hinaus. Der Titel sollte andeuten, dass der Völkermord an den Herero ein erstes Zeichen setzte in der erschreckenden Bilanz der Deutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert.

Wo kann man mehr erfahren über den Einsatz der Schutztruppen ab 1904-1908, es würde mich interessieren, auch Bilder und Mannschaften, mit Namen einzusehen, da ich da einen Urahnen im Einsatz vermute.

Wo gibt es Quellen, Berichte wurden ja stets angefertigt von den Kommandeuren.

Eine schier unerschöpfliche Datenmasse finden Sie in der Digitalen Sammlung Deutscher Kolonialismus der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, wo Hunderte Schriften, Quellen und Berichte digitalisiert verfügbar sind. Mit etwas Geduld werden Sie dort sicher fündig. Das Gesamtverzeichnis finden Sie unter https://brema.suub.uni-bremen.de/suubdsdk/nav/classification/1801420. Ein guter Start ist vielleicht die zweibändige Reihe „Die Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika“ (1906-07) – auch dort als Download verfügbar.

Vielen vielen Dank für diesen Artikel!!!

wild, danke für den artikel, hattest mich für gschichte echt sehr im rucksack

Danke für den informativen Artikel.

Heute, am 28. Mai 2021 hat Deutschland, der UNO folgend, den Völkermord anerkannt.

Da Deutschland aber eine relativ kleine Kolonialmacht war, wie sieht es denn mit den „Sündenfällen“ der anderen in Afrika aus, allen voran der Briten, Stichwort Mahdi-Aufstand, aber auch der Franzosen, Belgier, Potugiesen und Italiener. Was hat die UNO in diesen Fällen verlauten lassen? Haben Sie dazu Hinweise?

Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik und Namibia ist ein großer Schritt zur Verarbeitung des Völkermords im besonderen und des Kolonialismus insgesamt – obwohl es zum Teil sehr berechtigte Kritik daran gibt (siehe etwa: https://kolonialismus.blogs.uni-hamburg.de/2021/05/31/aussoehnung-eher-weiter-entfernt-prof-dr-juergen-zimmerer-zum-abkommen-ueber-den-genozid-an-herero-und-nama/).

Bevor ich zu Ihrer Frage komme, gestatten Sie mir noch eine Anmerkung: Dass Deutschland eine relativ kleine Kolonialmacht war, ist eine verbreitete Vorstellung, der ich aber nur bedingt zustimme. In der Tat währte die Kolonialismus-Phase der Deutschen eher kurz (knapp 40 Jahre), während Länder wie Spanien es auf über 500 Jahre bringen. Aber: Während dieser Phase (genaugenommen ab 1884) beherrschte Deutschland immerhin das nach Großbritannien und Frankreich drittgrößte Kolonialreich der Welt (Spanien und Portugal hatten zu diesem Zeitpunkt den Großteil ihrer amerikanischen Gebiete freigeben müssen). Von „klein“ oder „unbedeutend“ kann man da schwerlich sprechen, denke ich. Aus meiner Sicht dient diese Vorstellung der Relativierung eines historischen Unrechts.

Zu Ihrer Frage: Soweit ich es überschauen kann, ist die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit in den anderen Kolonialstaaten dürftig und im wesentlichen auf Lippenbekenntnisse und symbolische Handlungen beschränkt. Dies gilt sowohl für die „Big Player“ Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal, wie auch für etwa die Niederlande und Belgien, die ebenfalls tiefe Spuren hinterlassen haben. Das Beispiel Belgien ist besonders interessant, da hier die Kolonialherrschaft besonders stark gewütet hat. Dennoch wurde das Thema im Lande lange Zeit völlig totgeschwiegen, offiziellen Dialog mit den Opfern gab es ebenso wenig. (Ein Überblick: https://belgien.net/belgiens-kolonialvergangenheit/)

Die UNO agiert dabei meiner Meinung nach ziemlich hilf- und zahnlos mit Apellen, Diskussionen und Lippenbekenntnissen. (siehe etwa: https://apnews.com/article/united-nations-general-assembly-united-nations-africa-europe-race-and-ethnicity-80eab23e91f468f33254f52435eb9465)

Dies waren sicher nur ein paar Gedanken zu Ihrer Frage, zu einer eingehenden Recherche fehlt mir leider gerade die Zeit. Es wäre dafür hilfreich, sich auf einzelne Beispiele zu beziehen und zu schauen, wie etwa Großbritannien mit – zum Beispiel – Bangladesh heute umgeht, Spanien mit Peru oder eben Belgien mit dem Kongo. (Ein interessantes Projekt, das ich mir gern notiere.) Ein zusätzliches Problem bildet sich gerade an dem deutschen Abkommen mit Namibia ab: Dass bilaterale Verhandlungen zwischen den staatlichen Akteuren nicht immer allen betroffenen Volksgruppen gleich akzeptabel scheinen.

Wo finde ich eine Abhandlung über die Anerkennung der Gulag-Greueltaten durch die russischen Bolschewiken?

Ich unterstelle mal, dass diese Frage ernstgemeint ist. (Principle of charity.) Daher zunächst eine kritische Anmerkung: Auf die Darstellung von kritikwürdigen Umständen zu reagieren, indem man andere (oft unterstellt: schlimmere) kritikwürdige Umstände zitiert, nennt man „Whataboutism“ – ein rhetorisches Ablenkungsmanöver, das üblicherweise der Relativierung von Schuld und der Verschiebung der Diskussion zu anderen Themen dient.

Da Sie das aber sicher nicht wollten, hier meine Antwort: Die Bolschewiki können die Gulag-Verbrechen nicht mehr anerkennen oder sühnen, da es sie nicht mehr gibt. Genausowenig wie sich die Römer noch für Kriegsverbrechen in Palästina oder die Vernichtung der Bibliothek von Alexandria entschuldigen können.

Bleiben nur die heutige Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) als eine art Nachfolgepartei der Bolschewiki oder die derzeitige russische Regierung als mögliche Akteure. Beide tun sich tatsächlich schwer mit der kritischen Aufarbeitung stalinistischen Unrechts, da sie viel lieber an ruhmreiche Vergangenheiten anknüpfen möchten (siehe: https://www.nzz.ch/feuilleton/aktuell/russlands-prekaere-erinnerung-an-den-gulag-tragoedie-oder-verbrechen-ld.113061). Es gibt aber durchaus Erinnerungspolitik in Bezug auf den Gulag, siehe z. B. diese hervorragende Studie: https://www.forschungsstelle.uni-bremen.de/UserFiles/file/06-Publikationen/Arbeitspapiere/ap_sonderheft_gulag_2010.pdf.

Sehr geehrter Herr Gründer,

Ich bin auf Historeo.de und Ihren Artikel eher zufällig gestoßen, und bin begeistert über die frei erhältlichen, gut recherchierten und informativen Artikel. Auch die Diskussion in den Kommentaren ist interessant. Vielen Dank und weiter so!

guter artikel hat meine Hausaufgaben gerettet

Same

Wenn die deutsche Meile vier Mal länger ist, dann ist das Gebiet nicht vier Mal größer als angenommen, sondern sogar 16 Mal größer, was die Sache bedeutend schlimmer macht.

Sie haben natürlich recht. Ich habe den Fehler im Artikel korrigiert, vielen Dank.

Hallo Herr Gründer,

zunächst besten Dank, dass Sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben.

In der Sache bin ich in einigen Punkten anderer Ansicht:

a) In Bezug auf die Quellenlage lässt sich der Zustand mit dem Adjektiv „desolat“ treffend beschreiben. Alle Akten der deutschen Distriktämter wurden vernichtet, sobald die Südafrikaner / Briten im Weltkrieg die Kontrolle übernommen hatten. Das gleiche Schicksal traf das Landesarchiv der Schutztruppe. Duplikate in Berlin wurden bei einem Luftangriff 1945 vernichtet.

Erhalten sind Sanitätsberichte (die mit massenhaften Ausfällen ein trauriges Bild der Schutztruppe zeichnen) und im Hintergrund immer noch das „Blaubuch“, eine Schmähschrift übler Sorte, mit der die Briten den Deutschen jegliche Qualifikation zur Führung von Kolonien absprechen wollten. Darüber hinaus natürlich die Hinterlassenschaft von Trothas, der mit riesigen militärischen Ambitionen angereist war – er sah sich strategisch in der Nachfolge Hannibals und plante eine Umfassungsschlacht nach dem Muster der Schlacht von Cannae. Als seine Planungen am Waterberg zur Makulatur wurden, schuf der Maulheld zur Rettung seines Renommees die Sage, die sich der Umfassung entziehenden Herero seien planvoll in die ariden Gegenden abgedrängt worden, um sie dort verschmachten zu lassen.

Wie fast immer ist der Quellenwert autobiographischer Ausführungen relativ…

b) Die Schätzungen zur Zahl der Herero vor dem Konflikt sind keinesfalls so eindeutig. Die Schätzungen belaufen sich auf 35000 bis 100000 Menschen. Absolut nachvollziehbar bei einem wenig entwickelten Gebiet mit mindestens teilweise nomadisierender Bevölkerung – aber eine schwache Basis für die Genozidthese.

c) Plausibilität: 2000 deutsche Soldaten, die am Waterberg bis zur Erschöpfung und mit Verlusten gekämpft haben, dazu die Ausfälle, deren Zahl nach den Sanitätsberichten beträchtlich war, sollen ohne Kenntnis der Region die trockene Steppe, die ein gutes Stück größer ist als Österreich, abgeriegelt haben – gegen einen Gegner, der seit Jahrhunderten das „Sandfeld“ auf ihm bekannten Routen durchwandert?

Die Frage nach den anderen Kolonialmächten ist in der Tat nicht als Whataboutism abzutun, sondern hilfreich zur Klärung der Frage, warum in Deutschland über Genozid gesprochen wird und anderswo eben nicht. Ich vermute hier einen Ableger der Sonderwegsthese: Wäre doch schön, in der deutschen Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg bereits Hinweise auf das Menschheitsverbrechen der Nazis zu finden und Kontinuitätslinien ziehen zu können…

Kurz: Ich schließe nicht aus, dass es sich de iure um einen Völkermord gehandelt hat. Allerdings kann ich die Sicherheit, mit der die Mehrzahl der Historiker dieses Urteil fällt, nicht nachvollziehen. Besonders störend finde ich, dass unsere Schulbücher in völlig verkürzten Darstellungen mittlerweile die Genozidthese als einzig denkbare historische Wahrheit verkaufen und alle Zweifel ausblenden.

Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Schriften von Brigitte Lau, die bis zu ihrem Unfalltod Leiterin des namibischen Nationalarchivs war.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Thomas Meier

Die Debattenbeiträge von Brigitte Lau zum Genozid haben, wie Ihnen sicher bekannt ist, in der Fachwelt vehementen Widerspruch und nur wenige Anhänger gefunden. Literaturempfehlung für alle Interessierten zum Kontext: Werner Hillebrecht, „‚Certain uncertainties‘ or Venturing progressively into colonial apologetics?“, Journal of Namibian Studies, 1 (2007), S. 73–95 (Volltext online unter: https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/1/1).

Herr Gründer, Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich ihnen dafür bin, dass sie diesen Artikel schrieben. Der Artikel ist gut zu verstehen und hat mein Refferat gerettet. Vielen Dank!

PS: wenn gleich jemand mit same auf diesen Kommentar antwortet heißt das, dass es ihm genauso geht.

Auf die Massenmorde der Bolschewiken in Russland und der Kommunisten anderswo und besonders der britischen Kolonial-Herren hinzuweisen, hat mit Whataboutism nichts zu tun, vielmehr fällt im neuzeitlichen Journalismus unangenehm auf, dass die Tendenz der Anklagen gegen deutsche Historien von der Einseitigkeit geprägt sind, die Untaten anderer Völker zu verniedlichen bzw. zu verschweigen, um die unterstellte deutsche Schuld um so wuchtiger erscheinen zu lassen.

Diese Diskussionslinie ermüdet. Das Argument ist geradezu klassischer Whataboutism, denn in dem Artikel geht es eben um den Genozid an den Herero durch die deutschen Kolonialherren, nicht um kommunistische Schrecknsherrschaften oder britischen Kolonialismus. Die Abwertung des Themas des Artikels durch den Verweis auf andere Themen ist ebenso Whataboutism wie die implizierte Aufforderung, doch bitte statt über dieses über ein anderes Thema zu diskutieren. Mich als Autor hat aber eben dieses Thema interessiert, und ich diskutiere gern darüber. Wenn ich über den Gulag reden will, werde ich das an anderem Ort gern tun (tatsächlich befasse ich mich damit und werde eventuell auch dazu etwas schreiben, wenn ich die Zeit finde). Mit dem Verschweigen oder Abschwächen der Schuld von Protagonisten der Stalin-Diktatur hat das nichts zu tun – diese ist nur hier gerade nicht Thema des oben stehenden Artikels. Wenn Sie ein anderes Thema für wichtiger halten, ist Ihnen dies unbenommen. Es ist aber eben genau das: ein anderes Thema.

Ok, dann schweifen wir mal nicht so weit ab und ich verweise auf den Burenkrieg. Anfang 1900-1902 wandten die Briten die Taktik der verbrannten Erde an, um die Buren auszuhungern und es wurden Konzentrationslager errichtet. Man kann also auf den Gedanken kommen, dass Trotha diese Taktik kopiert hat. Die Briten haben laut UN-Definition des Wortes Genozid den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts begangen. Das Macht das Vorgehen der Deutschen nicht besser.

Warum hat’s so lange gedauert bis sich Deutschland zu dem Völkermord bekannt hat? Ich meine das ist mehr als 100 Jahre her – warum erst jetzt?

Jürgen Zimmerer hat den holprigen Weg zur in gewisser Weise noch immer defizitären „Anerkennung“ durch Deutschland in diesem Artikel gut dargestellt: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/297597/schwierige-post-koloniale-aussoehnung/

Bezüglich der Bevölkerungszahlen: Das Volk der Herero ist nie gezählt worden. Die Schätzung von 80.000 stammt von den Missionaren Hahn und Irle aus den frühen 1870er Jahren, kurz nach einem verheerenden Bürgerkrieg zwischen Herero und Nama/Orlam. Niemand hatte zu dieser Zeit tatsächlich einen Überblick über das Land. Niemand hat erklärt, wie seine Schätzung entstanden ist. Zwischen 1880 und 1892 bekämpften sich Herero und Nama wieder. Die Rinderpest ab 1897 sowie weitere Epidemien und Naturkatastrophen forderten zahlreiche Opfer unter der indigenen Bevölkerung. Auch dies ein Grund, weshalb die immer wieder genannten 80.000 falsch sein müssen. Kommt hinzu, dass für so viele Menschen die Ernährungsbasis fehlte. Historiker werden nicht müde, die Ergebnisse der Viehzählung von 1902 zu nennen und damit zu belegen, wie sehr die Weißen die Herero ausgeplündert hatten. Nach dieser Zählung besaßen alle Eingeborene (nicht nur die Herero) ca. 46.000 Rinder, darunter fast 13.500 Milchkühe. Mit der Milchleistung einer Kuh konnte man einen Menschen ernähren, 13.500 Kühe genügten also für 13.500 Menschen. Und wovon bitte lebte der Rest von ca. 105.000 Eingeborenen (Herero, Nama/Orlam, Baster und einige Damara)?

Übrigens, Brigitte Lau war so lange wohlgelitten, als ihre Arbeiten brav „fortschrittlich und sozialistisch“ waren, auch wenn sie zahlreiche Fehler und Fehlschlüsse enthielten. Mit certain uncertainties verließ sie aber diese Linie und erzeugte sofort einen Shitstorm. Eine saubere Auseinandersetzung gab es nicht. Hillebrecht macht da keine Ausnahme.

Über die Bevölkerungszahlen haben wir hier bereits mehrfach diskutiert, die Probleme sind mir bekannt. Ich verweise erneut auf die kurze Diskussion zum Thema bei Jan Jansen, „Die Aufstände von Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika und die Kolonialkritik im Kaiserreich“, München 2004, S. 11f. (Text im Netz). Dort finden sich auch Verweise auf die einschlägige Literatur.

Aber lassen Sie mich noch etwas dazu anmerken: Die Leidenschaft, mit der diese Debatte um ein typisches Problem der Geschichtsschreibung (fast jede Angabe von Bevölkerungen, militärischen Aufgeboten oder Opferzahlen von Kriegen oder Pandemien ist mit diesen Unsicherheiten in gewissem Ausmaß behaftet) öffentlich auch von Laien geführt wird, ist bemerkenswert. Es ist wahrscheinlich, dass die meisten Teilnehmer der Debatte den Genozid mit besonders niedrigen Opferzahlen kleinreden oder mit besonders hohen Opferzahlen als besonders verwerflich darstellen wollen. Den erstgenannten Weg geht offenbar die AfD in ihrer Bundestagsanfrage zum Thema vom 9. Januar 2024. Ich finde die Idee, dass der Völkermord an den Herero durch geringere Opferzahlen weniger verbrecherisch sein könnte, absolut geschmacklos.

Entschuldigung, das Zitat “krassen Terrorismus” kommt mir etwas merkwürdig vor. Sind Sie sicher, dass er das so gesagt hat

Zitiert nach: Michael Behnen (Hrsg.): Quellen zur deutschen Außenpolitik im Zeitalter des Imperialismus 1890-1911. Darmstadt 1977, S. 294.

Diese Quellensammlung halte ich für verlässlich.

Wo reden die AFD einen Genozid klein?

Wie bereits erwähnt macht sich die AfD in ihrer kleinen Anfrage vom 5. Januar 2024 (https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010003.pdf) die Zweifel an der Einstufung als Völkermord zu eigen (über die hier schon viel diskutiert wurde) und nutzt dabei auch explizit die Frage nach der Anzahl der Opfer (Frage 2), um die Einstufung als Genozid anzugreifen. Die Antwort der Bundesregierung: https://dserver.bundestag.de/btd/20/102/2010205.pdf.