“Es ist unsere offensichtliche Bestimmung, uns über den gesamen Kontinent auszubreiten, den uns die Vorsehung für die freie Entwicklung unserer sich Jahr für Jahr vermehrenden Millionen zugewiesen hat.” So brachte 1845 der einflussreiche Publizist John O’Sullivan den amerikanischen Zeitgeist auf den Punkt. In diesem Konzept blieb kein Platz für die Ureinwohner des Landes: die Indianer.

So stellen wir uns die Indianer Nordamerikas meist vor. Die Realität war meist weit weniger romantisch.

Die größte Katastrophe fand so beiläufig statt, dass es bis heute schwer fällt, ihren Umfang zu erfassen: Nicht Waffengewalt, Sklaverei oder Hunger versetzten den indianischen Kulturen Amerikas den größten Schlag, sondern mikroskopisch kleine Krankheitserreger.

Kaum waren die ersten Entdecker auf dem neuen Kontinent an Land gegangen, eilten ihnen in verheerenden Schockwellen Infektionskrankheiten voraus.

Die Entvölkerung Amerikas

Als Anfang 1519 das Expeditionskorps von Hernando Cortés in Mexiko an Land ging, stand das Aztekenreich in voller Blüte. Seine Hauptstadt Tenochtitlan war mit ihren gut einhunderttausend Einwohnern eine der größten Städte der Welt. Doch 1520 rollte die erste Welle der Pocken vom Südosten Mexikos aus über den Kontinent. In Tenochtitlan wütete die Epidemie zwei volle Monate und raffte gut die Hälfte der Einwohner dahin. Als die Konquistadoren die Hauptstadt im Sommer 1521 eroberten, hatten sie leichtes Spiel.

Die Bevölkerung der Neuen Welt hatte keine Immunitäten gegen in Europa verbreitete Krankheiten entwickelt. Kaum hatte Mittelamerika die Pocken mit hohem Blutzoll überstanden, erreichten 1531 die Masern das Festland und rissen zwei Drittel der Überlebenden mit sich. Und es ging weiter: Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass spanische Chronisten neue Epidemien vermelden. Wie weit sich diese in Gebiete ausbreiteten, die nicht von den Konquistadoren besetzt waren, ist ungewiss. Klar ist jedoch, dass die späteren Eroberer Nordamerikas auf einen nur spärlich besiedelten Kontinent trafen, der aller Wahrscheinlichkeit nach bereits lange vor ihrem Eintreffen durch ihnen vorauseilende Krankheiten entvölkert worden war.

Und es ging weiter: Wo die Eroberer auftauchten, eilten ihnen Krankheiten voraus. Eine Epidemie im Jahr 1617 tötete bis zu 75 Prozent der Indianer Neuenglands, noch bevor die Europäer dort überhaupt nennenswert Fuß gefasst hatten. Um 1690 tobten die Pocken und Masern gleichzeitig in einem Gebiet, das von der Ostküste bis weit über den Mississippi reichte. Schätzungen sind schwierig und umstritten, doch zwischen 1492 und 1700 vernichteten Pocken, Typhus und Masern mindestens achtzig Prozent der amerikanischen Urbevölkerung. Der amerikanische Historiker N. David Cook nannte dies “die größte menschliche Katastrophe der Geschichte, weit größer als das Desaster des Schwarzen Todes im mittelalterlichen Europa”.

Zwischen den Fronten

Den Krankheiten folgten die Glücksritter, Händler, Jäger und schließlich die ersten Siedler. Anfänglich waren die wenigen französischen, englischen und holländischen Auswanderer, die an der nordamerikanischen Ostküste ihre Kolonien errichteten, auf gute Beziehungen mit den zahlenmäßig weit überlegenen benachbarten Indianern angewiesen. Wie prekär ihre Lage war, zeigte sich etwa 1622, als Krieger des Powhatan-Stammesbundes in einem einzigen koordinierten Angriff ein Viertel der englischen Siedler töteten. Trotzdem stieg deren Zahl schnell an. Mit einer Mischtaktik aus vertraglichen Vereinbarungen und bewaffneter Landnahme verdrängten sie die Indianer der Ostküste aus ihren alten Siedlungsräumen. Tatkräftige Unterstützung fanden sie oft bei anderen Indianervölkern, die sich in Stellvertreterkriege verwickeln ließen oder als Hilfstruppen der Europäer fungierten. Im über ein Jahrhundert schwelenden Krieg Englands gegen Frankreich wurden sie zwischen den Fronten zerrieben. Bei Ende des Siebenjährigen Krieges 1763, als Frankreich seine nordamerikanischen Gebiete räumen muss, waren die Indianervölker der Ostküste auf klägliche Reste reduziert.

In den folgenden Jahren zeigte sich erstmals in großem Maßstab ein Muster, das von nun an zur Regel werden sollte: 1763 hatte der englische König das Land westlich der Appalachen zum Indianergebiet erklärt. Glücksritter und landhungrige Siedler ignorierten die Proklamation und gerieten prompt in Konflikt mit den ansässigen Indianern, die ihr Territorium verteidigten. Das britische Militär verteidigte seine Landsleute, und drängte die Indianer weiter zurück, desto dichter das “Indianergebiet” von westlichen Einwanderern besiedelt wurde.

God’s Own Country

Dieses Muster überlebte auch den Unabhängigkeitskrieg und die Gründung der Vereinigten Staaten. Ein Recht der Indianer auf ihr Siedlungsgebiet wurde niemals ernsthaft akzeptiert. Im Gegenteil: Die junge Nation strotze vor Selbstbewusstsein und dem Vertrauen, von der Vorsehung zum Herren des Kontinents erwählt worden zu sein.

Massengrab mit toten Indianern nach dem Massaker von Wounded Knee 1890

Rassismus gegen Indianer war ebenso gegenwärtig wie der im System der Sklaverei offenbare Rassismus gegen Schwarze. Fortschrittliche Geister wie George Washington und Thomas Jefferson verfolgten eine Politik der Assimilation gegenüber den Indianervölkern. Eine Politik, die Früchte trug: Die so genannten “Fünf zivilisierten Stämme” – Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, and Seminolen – etwa nahmen das Christentum an und übernahmen viele Elemente europäischer Lebensart.

Es half ihnen wenig. Bis 1830 war das amerikanische Siedlungsgebiet längst bis zum Misssissippi und an den Golf von Mexiko vorgerückt. Als 1829 mit Andrew Jackson ein Hardliner in der Indianerfrage Präsident der USA wurde, schlug auch für die “Fünf zivilisierten Stämme” die Stunde. 1833 erklärt Jackson vor dem Kongress, es sei “klar, dass diese Stämme nicht bestehen können, wenn sie von unseren Siedlungen umgeben sind und ständigen Kontakt mit unseren Bürgern haben. Sie besitzen weder die Intelligenz, Tatkraft und moralischen Sitten noch den Wunsch nach Fortschritt, die zu einer positiven Änderung ihrer Lage erforderlich wären. Inmitten einer anderen, überlegenen Rasse und ohne ein Verständnis für die Gründe ihrer Unterlegenheit und den Wunsch, diese zu ändern, müssen sie notwendigerweise der Macht der Umstände weichen und in Kürze verschwinden.”

Eine der größten Umsiedlungsaktionen der Weltgeschichte begann, die unter dem Namen “Pfad der Tränen” in die Geschichte einging.

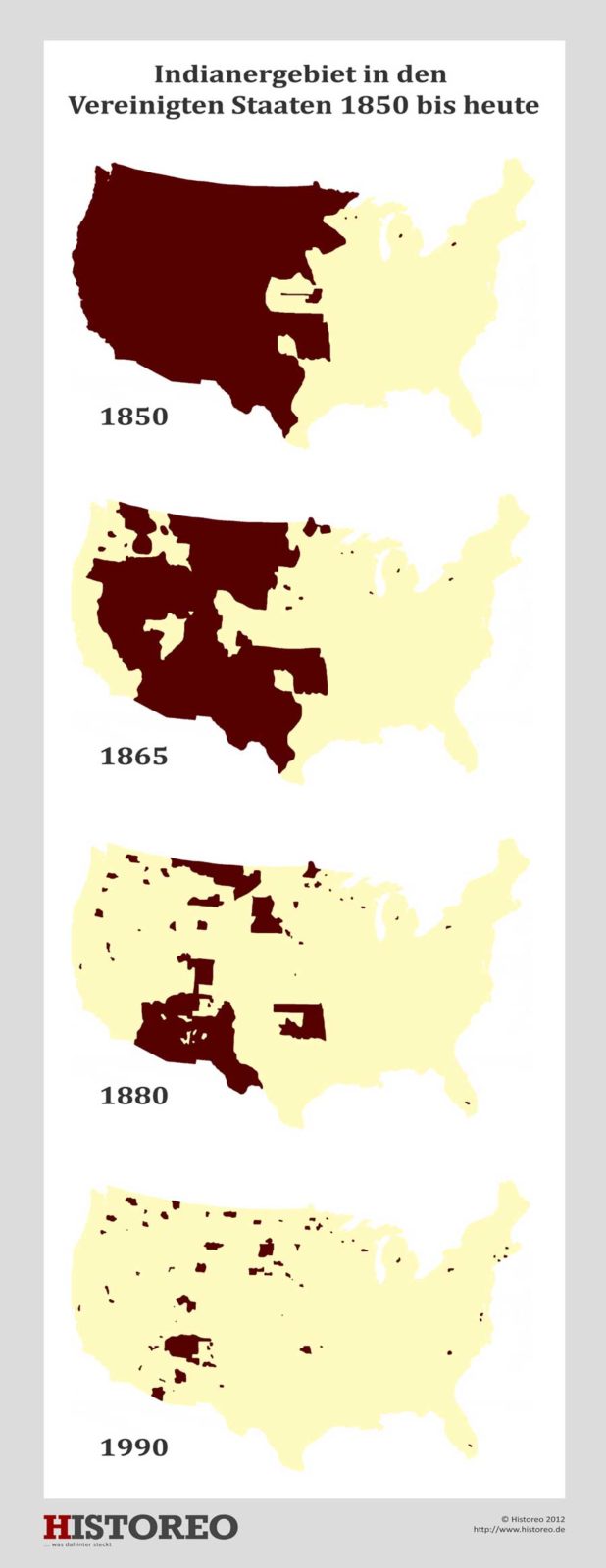

Indianergebiet in den USA von 1850 bis heute

Ab 1831 wurden die fünf Stämme zum Teil unter erheblichen Zwang auf einen Marsch ins neue “Indianergebiet” westlich des Mississippi geschickt – ein Fußmarsch, der der Entfernung Berlin-Moskau gleichkommt und viele Tausende das Leben kostete. Einzig die Seminolen in Florida widersetzten sich und verwickelten die USA in einen langwierigen Guerillakrieg, in dem sie jedoch schlussendlich chancenlos blieben.

Schutzbefohlene in Lagern

Der Mississippi blieb nicht lange Grenze des Indianergebiets. Das Land war fruchtbar und zog Siedler an, die riesigen Büffelherden lockten die Jäger, und als 1874 in den Black Hills Gold gefunden wurde, strömten zudem Glücksritter in Scharen in das Land. Die US-Armee gab ihnen Flankenschutz und drängte die kriegerischen Prärievölker in fest definierte Gebiete zurück. Von nun an akzeptierte die US-Regierung die Indianervölker nicht mehr als Vertragspartner, sondern behandelte sie als “Schutzbefohlene” und siedelten sie in Lagern an, den so genannten Reservationen. In diesen oft sehr kargen und im Laufe der Jahre ständig kleiner werdenden Gebieten sollten die Ureinwohner sesshaft werden, versorgt und betreut von der Regierung in Washington.

Die realen Verhältnisse sahen anders aus: Abhängig von den gelieferten Rationen und unfähig zur Selbstversorgung vegetierten viele Reservatsbewohner dahin. Korruption, Hunger, Alkoholismus und hohe Arbeitslosigkeit waren an der Tagesordnung. “Kurz gesagt”, erklärt der amerikanische Soziologe Gary Sandefur, “war es für den größten Teil des 19. Jahrhundert die Politik der US-Regierung, die Indianer an Orten mit wenigen natürlichen Ressourcen zu isolieren und zu konzentrieren – so weit weg von der sich entwickelnden amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft wie möglich.” Ab 1890 waren die in Reservate zurückgedrängten Indianer ganz unten angekommen: der verachtete, rechtlose und verbannte Bodensatz der amerikanischen Gesellschaft, die personifzierten Opfer des “American Dream”.

„Die Bevölkerung der Neuen Welt hatte keine Immunitäten gegen in Europa verbreitete Krankheiten entwickelt.“

Erstaunlich, dass es nicht auch umgekehrt in der Neuen Welt Krankheiten gab, gegen die die Europäer keine Immunität hatten. Oder gab es solche, sind aber nicht als solche bekannt / erkannt worden?

Gut möglich, dass es solche Krankheiten gab. Naheliegenderweise lässt sich eine Pandemie, die ganze Kulturen erschütterte, historisch leichter fassen als die spärlichen Daten der wenigen Europäer, die damals in den noch recht dicht bevölkerten Kontinent vordrangen. Wir können z. B. archäologische Befunde auswerten und Reisebeschreibungen, die einige Jahrzehnte auseinanderliegen, miteinander vergleichen und dramatische Einschnitte feststellen. Es gibt aber auch Indizien dafür, dass auch die Europäer auf Krankheitserreger trafen, die ihnen schwer zu schaffen machten. De Sotos Expedition 1538 etwa verlor fast 400 Teilnehmer auf ihrem Weg durch Nordamerika, viele davon – inklusive de Soto selbst – starben an „Fieber“. Da es sich bei Fieber um ein Symptom handelt, ist es heute fast unmöglich festzustellen, welche Krankheit die Spanier umbrachte. Über die methodischen Grenzen einer „retrospektiven Diagnose“ kann ich diesen Text empfehlen: https://www.researchgate.net/publication/268211444_Moglichkeiten_und_Grenzen_einer_retrospektiven_Diagnose